┌─────────────────────────────────

◆大手電力における「送配電の所有権分離」や「発販分離」は

独占・寡占の問題を根本的に解決する手段…公正取引委員会が指摘

└─────────────────────────────────

┌─────────────

◆その(2)◆ 公正取引委員会が「発販分離」を提言(2024年1月)

経産省は受け入れず

└─────────────

公正取引委員会は2024/1/17、大手電力に対し発電部門と小売部門を切り離す「発販分離」を提言する報告書「電力分野における実態調査報告書~卸分野について~」を発表した。公取委は、電力小売り自由化を実施する際の2012年にも、発販分離を提言しており、今回は2回目。

→こちら

報告書では、新電力各社が、大手電力との契約において、転売禁止、供給エリア制限、供給量上限などの不利な取引条項を設定されるといった問題があると指摘。一方で、大手電力は自らの販売部門には、格安で電力を供給する「内部補助」を実施しているなど、競争市場が歪められている恐れがあると指摘した。

また「電力大手が、正当な理由なく供給に必要な費用を著しく下回る料金で電気を自らの販売部門に小売供給して、他の新電力の事業活動を困難にさせる」事例が複数あったとして、独占禁止法上問題となるとしている。

これらの問題について今後、是正措置をとってもなお、小売市場における公正な競争環境が確保されない場合には「発販分離」(発電と小売を切り離すこと)を行うことが考えられる、としている。

大手電力における「送配電の所有権分離」や「発販分離」といった課題は、電力自由化の推進に弊害となる独占・寡占の問題を根本的に解決する手段として、各方面(内閣府の規制改革案など)で指摘されている。しかし、経産省や電取委(電力・ガス取引監視等委員会)は、大手電力に配慮する姿勢に終始している。

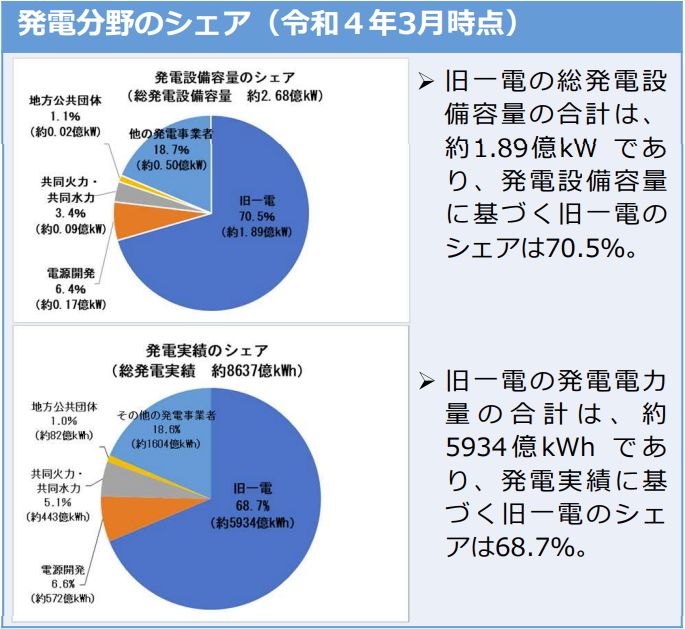

(2022年3月、公正取引委員会)(旧一電…大手電力のこと)

┌─────────────

◆その(1)◆ 大手電力が新電力つぶしの深刻な不正行為!

公正取引委員会が、電取委に、差別対価と市場操作の情報を提供(2023年3月)

└─────────────

【注意】この不正行為は、カルテルに関連した関西電力、中部電力、中国電力、九州電力の

いずれか、又は複数社によるもので、どの社に該当するのかは、現状(2023年6月)では不明。

新電力の競争力を低下させる目的で大手電力が違法な策を弄している。小売部門が、見てはいけない子会社、送配電会社の顧客情報や資源エネルギー庁サイトの再エネ新電力業者情報を不正閲覧していた(◆087◆)。また、違法なカルテルを結んで、大手電力だけの利益を図っていた(◆024◆)。しかし、問題は、これだけにはとどまらない。

カルテルの調査の中で、公取委は、さらに深刻な不正行為を指摘している。公取委の「(2023年3月30日)旧一般電気事業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について」の中で →「第3 電力・ガス取引監視等委員会に対する情報提供」→こちら。

本格的な解明はこれからだが、電力システム改革、自由化と公正な競争を真っ向から否定、阻害し、敵対する動きである。弱小新電力は、大きな打撃を受ける。発電、小売、送配電一体で行われている重大な不正行為であり、今後、巨大な大手電力の発電、小売、送配電の完全な分離が課題となるだろう。電力・ガス取引監視等委員会が、きちんと調査して、問題点を明らかにできれば良いのだが。

(東洋経済オンライン、2023/4/6配信 → こちら )

(1) 差別対価…公取委によれば、大手電力は自社の販売部門や販売子会社に、新電力会社に対してよりも安い価格で電力を販売していた。これは、安値販売は独禁法で禁止されている「差別対価」に該当する可能性がある。差別対価とは、独占禁止法第2条第9項第2号において「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」と規定されている。

2023年には、北海道電力や東北電力が、内外無差別(自社小売部門向けと、他社=新電力向けとの価格差をなくすこと)のシステムを構築している(→◆087◆【付 電力システム改革】内外無差別と常時BU)。

【注意】「取引先によって価格差が存在すること」自体によって、直ちに違法となるわけではない。意図的な自己の「競争者の事業活動を困難にさせる行為」や「取引先の相手方を競争上著しく有利又は不利にさせる」おそれがあるなどの手段として用いられる場合には、「不公正な取引方法」に該当し違法となる可能性がある。

(2) 市場操作…大手電力の中には、卸電力市場への電力の供給量を絞り込むことで価格を引き上げ、外部からの調達に依存する新電力の競争力低下を企てていた例があったという。発電部門と小売部門が一体の大手電力では、こうしたことが起こる可能性が高い。

【市場操作】電力カルテルをめぐって、関西電力に出された業務改善命令(→◆024◆[14])の中で、とくに注目される以下の部分は「市場操作」を示すのではないか。

*****

2017年10月に行った経営層が参加する会議に配布された資料において、「各社が(ベースも含めた)供給力の絞込みを行い、需給構造の適正化、ひいては市場価格の適正化を実現することが重要。」との文言が記載されており、この資料に基づく方針が承認された。

*****