- その1…『はとぽっぽ通信』2023年4月 第252号。末尾に「掲載後の大きな変化」

- その2…『はとぽっぽ通信』2023年6月 第253号。末尾に「掲載後の大きな変化」

(使い捨て時代を考える会 吉田めいせい)

┌─────────────────────────────────

電気料金と原発稼働(その1)…2023年4月 第252号

└─────────────────────────────────

電気料金は、税金のように強制的に徴収されるにもかかわらず、そのしくみには不透明な点が多い。「電力システム改革」が進行する中でも、関西電力などの大手電力は、消費者の電気料金でつくった発電施設、送配電網を独占し、それによって再生可能な自然エネルギーの普及を妨げ、新しいエネルギー社会への進展を妨害している。

トータルでは発電コストがきわめて高い原発を、目先の利益のために(国の核兵器製造能力保持政策に協力して)温存し、事故リスクの高い40年超え老朽原発まで再稼働させようとしている。その経営姿勢は、市民の声をいっさい無視し、社会に対しても不誠実で傲慢無礼きわまるとしか言いようがない。

こうした大手電力共通の経営姿勢は、政府の原発推進政策とあいまって電力料金のしくみにも反映されている。

┌──────────────────

◆[1] 電気料金のしくみ

…大手電力にのみ規制料金が残る

└──────────────────

・現在の電気料金には、自由料金と、旧来からの(自由化以前の)規制料金があり、そのしくみは、大手電力と新電力でやや異なっている。

・大手電力…地域独占時代から存在する10の電力会社。大手電力の料金には、自由料金と、規制料金の両方がある。自由料金にするか、規制料金にするかは、消費者が選択できる。

・大手電力の自由料金…電力会社が裁量で自由に決められる料金で、ガスとのセット販売料金や、深夜電力料金、オール電化料金など。関電の場合、低圧契約全体にしめるの自由料金メニューの割合は53%に及ぶ(販売電力量、2022年10月)。

・大手電力の規制料金…従来の総括原価方式のように政府の認可を経て決まる料金(経産省に値上げ申請をして公聴会などを経て決定)。競争環境が整った段階で廃止される予定で、経過措置料金とよばれる。2020年4月の見直しでは、大手電力の市場支配力がなお大きかったために、廃止されなかった。

・新電力…電力の小売自由化以降に、小売事業に参入した会社。その料金は、すべて各社が自由に決める自由料金。

┌──────────────────

◆[2] 電気料金の内訳

…①「電気そのものの料金」と

…②「送配電の費用+その他」からなる

└──────────────────

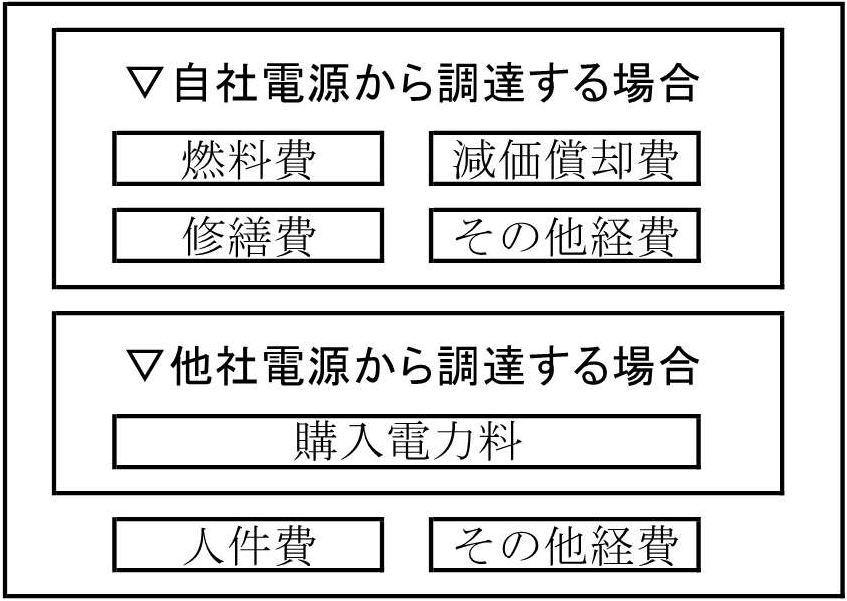

①「電気そのものの料金」とは…電気料金には、まず「電気そのものの料金」があり、自由料金の場合は、電力会社の裁量で算定される。大手電力の規制料金は政府の認可が必要で、電力会社の裁量のみでは決められない。

▼「電気そのものの料金」の内訳…下図の燃料費には、別に燃料費調整制度による燃料費調整額があり、輸入にたよっている石炭、石油、天然ガスなど燃料費の価格変動で自動的にプラスマイナスされる([3]を参照)。

②「送配電の費用+その他」とは…「電気そのものの料金」のほかに、「送配電の費用+その他」がある。こちらは、法令等により算定され、付加される費目である。

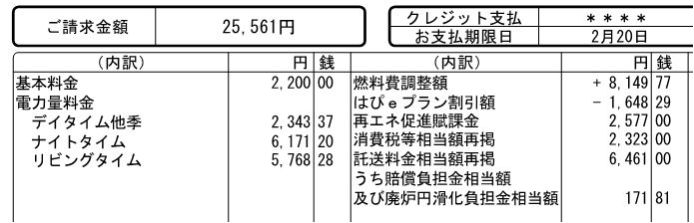

▼「送配電の費用+その他」の内訳…具体的には「託送料金」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とがあり、いずれも問題が多い。託送料金には送配電とは無関係の電源開発促進税、賠償負担金、廃炉円滑化負担金、廃炉等積立金などが法令で付加され、不当な負担強要となっている。賠償負担金、廃炉円滑化負担金を託送料金に上乗せすることは違法として、グリーンコープが福岡地裁に提訴し(2020/10/15)裁判中。

電気料金のまとめ

┌──────────────────

電気料金=「電気そのものの料金」 +「送配電の費用+その他」

=「基本料金+電力量料金」+「託送料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金」

( ↑ 自由料金の場合は ( ↑ 法令により算定、付加される)

電力会社の裁量で算定。規制料金の場合は政府の認可が必要)

└──────────────────

┌──────────────────

◆[3] 燃料費調整制度とは

…火力燃料の価格変動を電気料金に反映

└──────────────────

・原油、LNG(液化天然ガス)、石炭といった火力発電用燃料の輸入価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を増減させる制度。電気料金の明細書には燃料費調整額と表示。

・燃料費調整額は、電力会社が火力発電を利用して電気をつくっている限り、支払金額のなかに組み込まれる。突然、高額になってしまうリスクも大きい。

・2021年以降、ロシアのウクライナ侵攻などで燃料価格は国際的に高騰、円安の進行も相まって、燃料費調整額は上がり続け、消費者の電気料金を大幅にアップさせている。

・規制料金の場合…関電ほか大手電力では、燃料費調整額に上限を設定してきた。しかし2022年10月には、大手電力すべてが、設定された上限に到達してしまった。燃料費調整額の設定で「上限あり」の場合、電力会社の負担が増えるので、最近、「上限なし」に変更される例が多い。(関電の場合は[6]を参照)

・自由料金の場合…2022年度中に大手電力すべてが、燃料費調整額の上限がなくなった。中部電力、東北電力、四国電力、北海道電力など、これまで上限を設定していたところも上限が撤廃される。「上限なし」の場合は燃料費調整額が青天井で消費者の負担が増大する。

┌──────────────────

◆[4] 託送料金とは

…本来は送配電網の利用料金であるが

└──────────────────

・電気を送る際に小売電気事業者が利用する送配電網の利用料金などとして、一般送配電事業者(関西電力送配電株式会社などの送配電会社で、従来からの地域独占企業)の取り分となる料金。

・電気を自宅に届けてもらう「送料」みたいなもので、電気料金の25~40%をしめる。関電の電気をやめても、託送料金は、関電の100%子会社「関西電力送配電(株)」に入る。

・送配電会社は、総括原価方式をとっていて、すべての費用を「総括原価」として積み上げ、その上に一定割合(たとえば3%)の会社利益を上乗せした金額で料金を決めてきた。しかし、2023年度からは総括原価方式をやめ、コスト効率化をめざした新しい制度(レベニューキャップ制度)に変更される。これにより2023年度から託送料金単価が変更される。それにより、大手電力のうち5社は料金が値上げとなる。

・悪用される託送料金…託送料金の徴収は、全利用者をもれなく対象とするので、法令などでいろいろな費目を付加しても、取りっぱぐれがない。それを悪用して、政府が原発を支援する費目をあれこれ付加して不当な国民負担を強いている。(付加された費目一覧は[2]を参照、以下[4-1]~[4-5]で詳説)

▼ 関電のオール電化の場合の電気料金の例。明細の表示は小売事業者によって異なる。下記もすべての明細は表示されていない。

┌──────────────────

◆[4-1] 託送料金の中の電源開発促進税

…託送料金とは無関係

└──────────────────

・電源開発促進税…1974年に制定された「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」を総称して電源三法という。税額はエリアごとに異なる。

・その交付金(電源三法交付金)は、おもにエネルギー対策特別会計の中の電源開発促進勘定として支出され、原子力関連が多くをしめる。原発の立地地域のインフラ整備に多大な役割をはたした。

・この交付金が、原発反対運動の切り崩し手段になり、誘致の決め手になった例は多い。そのための交付金でもある。

・具体的な使途には、

①電源立地対策…電源立地地域のインフラ整備、原子力に対する理解増進のための施策など。

②電源利用対策…核燃料サイクルの研究開発促進、先端的な原子力科学技術の推進など。

③原子力安全規制対策…原子力発電施設の安全確保、防災対策など。

▼「美浜町保健福祉センター はあとぴあ」(福井県)の銘板。記載の「原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金」は、電源三法交付金の一つ。素直に「電源三法交付金」と書けば良いのに、わざとわかりにくい表示にしているのか。

┌──────────────────

◆[4-2] 託送料金の中の賠償負担金

…託送料金とは無関係

└──────────────────

・賠償負担金(2020/10/1~40年間)…福島原発事故によって、足りなくなった賠償措置額(電力会社が原発事故賠償に備えて準備しておく資金)の不足分を、電気の消費者に負担させるもの。本来、原子力損害賠償のために、各電気事業者が元々自分たちで蓄えていなければならなかったお金のこと。

・本来、事故以前に(日本で初めて商用原発が稼働した1966年から福島原発事故が起こる2011年までに)確保しておくべきだった賠償の備えを、遡って「過去分」として回収するもの。こういう理屈は、通常ではあり得ず、東電救済でしかない。

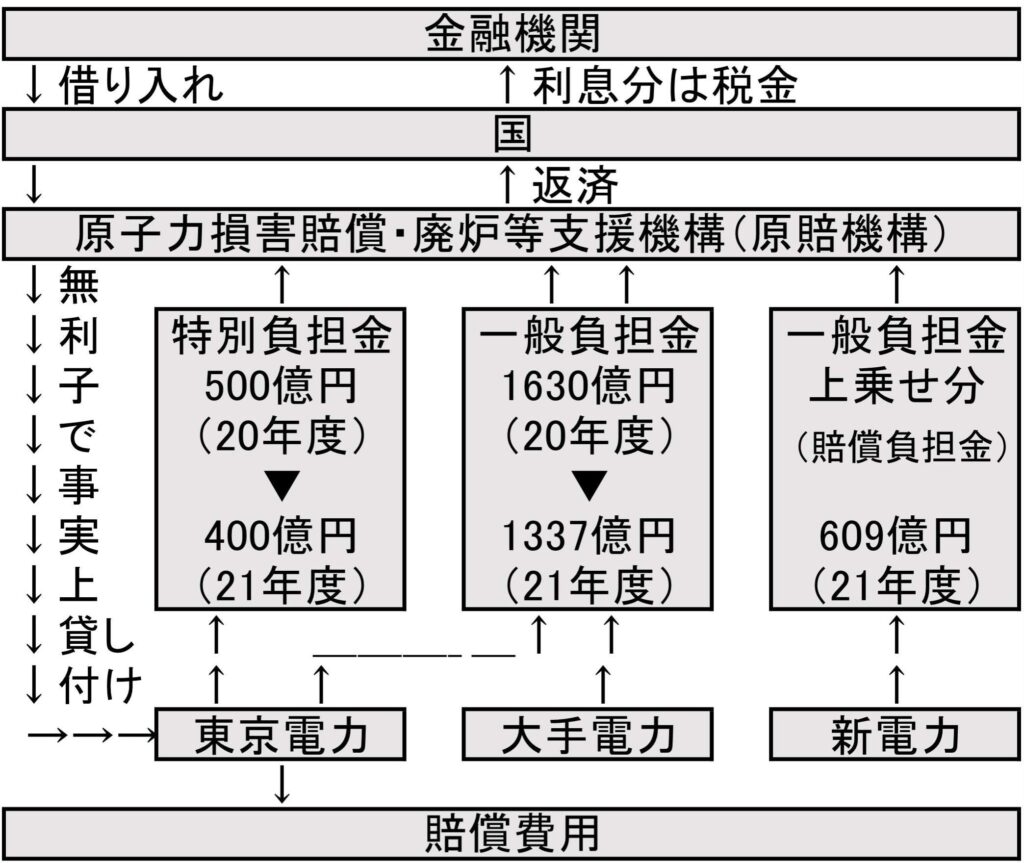

・この賠償負担金は、2020年度の下半期から新たに徴収されることになり、従来の一般負担金(電力会社が拠出する賠償負担金)に上乗せされ、一般負担金上乗せ分として、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原賠機構)に支払われる。

・ただし、上乗せ分が加算されるようになると、大手電力は自らの拠出額をこっそり減額し、東電は自分だけが支払う特別負担金も減額した。

▼ 一般負担金と賠償負担金

原子力損賠賠償に備えて、大手電力の支払う一般負担金は、2020年度は1630億円であったが、2021年度は1337億円にこっそり減額されていた。東電の特別負担金も100億円減額されて、過去最低額になった。特別負担金が今後も400億円の場合、返済は最長で2064年度までかかり、税金で負担する支払利息は2388億円にのぼるという。

┌──────────────────

◆[4-3] 託送料金の中の廃炉円滑化負担金

…託送料金とは無関係

└──────────────────

・廃炉円滑化負担金(2020/10/1~)…福島第一原発事故以降、各電力会社は所有する原発の一部を廃炉にする決定を行ったが、廃炉には莫大なコストがかかるため、その一部を国民に負担させ、原子力発電事業者に渡すもの。

・裁判に訴えたグリーンコープの説明…「福島第一原発事故以降、古い原子力発電所は次々と廃炉していかなければ安全性の点からも問題があるということになるが、まだ償却が終わっていないもの、残存期間が残っているものは、通常であればその減価償却費を毎年の電気料金の中で回収していくということでやっていた。しかし、まだ償却前の時点で廃炉にしてしまうと、未償却の分が一括して損失になる、かつそのお金の回収の目途もないということになるので、そういうことを理由に電気事業者が早期の廃炉を躊躇するのではないかということで、そのために『廃炉円滑化負担金』というものを一般の電気の使用者から回収し、原子力発電事業者に渡す制度。」

・申請したのはすべての廃炉原発で、「想定より早く廃炉をした原発」に限られていない。また、電力会社によって申請額に大きな開きがある。「原発推進」「原発優遇」だけの制度。

┌──────────────────

◆[4-4] 託送料金の中のその他原発関連費目

…託送料金とは無関係

└──────────────────

・廃炉等積立金…東電PG(パワーグリッド、東電の送配電会社)エリアのみ。福島第一原発の廃炉費用を東電ホールディングス全体でねん出するための料金。

・使用済燃料再処理等既発電費(ただし2020年で廃止)…原発のバックエンド(後始末)事業に関わる費用のうち過去分(1966~2004年)の発電に相当する分を、2005~20年の15年間にわたり、託送料金に上乗せ。使用済み核燃料の再処理などに必要な費用として引当金として積み立ててきた。

しかし、電力システム改革の中で積立方式は廃止され、託送料金からの徴収も取り止めとなった。現在は、電力会社が使用済燃料再処理機構(NuRO)に対して、使用済燃料再処理等拠出金を支払っている。この拠出金は託送料金へは算入されない。

なお、実際に再処理工場を運用し再処理を行うのは、原子力発電を行う電力会社により設立された日本原燃株式会社。

┌──────────────────

◆[4-5] 再生可能エネルギー発電促進賦課金

…託送料金とは無関係に付加された料金

└──────────────────

・再生可能エネルギー発電促進賦課金…「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)」によって電力会社が再エネの買取りに要した費用を、電気の利用料に応じて消費者が負担。

・再エネの発展に向けた未来への投資とも言える。ただ、発電事業者や、自宅に太陽光パネルを設置できる場合には、利益を得ることができるが、買取額が年々大きくなって、消費者の負担が増えている。電源開発促進税、賠償負担金、廃炉円滑化負担金は託送料金の中に隠されているが、再エネ賦課金は項目が別にたてられているので、目立つためか不満の対象になりやすい。

・2012年度…単価は0.22円/kWh(標準家庭で 972円/年)

↓10年後には

・2022年度…単価は3.45円/kWh(標準家庭で 15,318円/年)

・再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気を使用するすべての需要家が負担することが建前になっている。しかし、電力多消費事業者は、最大で8割の減免制度がある(電気使用量が年間100万kWhを超えることなど、一定の要件を満たした場合)。

┌──────────────────

◆[5] 最近の電気料金の値上がり

…家計に大幅な負担増

└──────────────────

・電気料金の値上がり…世界的なインフレによって2022年頃から、国内で物価の上昇が続いている。それによる諸経費の値上がり、ロシアのウクライナ侵攻や円安による化石燃料の価格上昇による燃料費、燃料費調整額の大幅アップなどで、「電気そのものの料金」の値上がりは深刻になっている。託送料金制度の改定に伴う料金アップもある。

・アベノミクスが問題…「国民のほとんどが、びっくりするような電気代の高騰に苦しんでるわけですよね。化石燃料の価格が上がってるからだとか、ロシアのせいだとか、輸入代金が上がってるからだとか言って。しかし正確に分析して議論しなきゃいけない。3分の1は円安のせいなんですよ。なのに燃料代が高騰しているからと言って、原発再稼働という方向の空気を作ろうとしている。するべき議論は円安をもたらしたアベノミクスについて、どういう省察をするか。そしてどういう方向に進むのか。これを国会で本気で議論しなきゃいけない。」(寺島実郎さん、日本総研)

・原発をやめたら電気代は下がる…化石燃料も原発も高くつき、いちばん安いのは再生可能エネルギー。原発再稼働と電気料金には大きな関係はない。むしろ、原発を『再稼働しません』と決めたら、電気代は下がる。原発は動いていなくても年間で1兆円ぐらい費用がかかるのだから。(要旨、大島堅一さん、龍谷大教授)

・電気は足りている…また、電力が足りないから電気代が高くなっても仕方ないという意見、これは誤解。電力は足りている。日本全体の電気の使用量は年々、減少している。一時的な(一日の中で数時間の)電力需給のひっ迫があっても、需要の抑制システム、広域の電力融通などで最低限必要な供給予備率は確保されている。電気料金の値上がりに乗じて原発再稼働を容認させ拡大しようというのは、政府経産省、原子力ムラの陰謀。再稼働していない原発を動かす必要はない。

・オール電化の場合…2022年になって、関電など大手電力で、深夜電力の値上げやオール電化プランの価格改定が行われている。いずれも、夜間を値上げして、昼間を値下げする。全体として値上げになる場合もある。

これまで「オール電化は深夜電力で」(出力調整のできない原発の電気を利用)、ということで大々的に宣伝されてきた。しかし、現在では、太陽光発電の普及で、昼間の電気が豊富でかなり安価になっている(その分、深夜電力が相対的に割高になっている)。「深夜電力は安い」のは過去の話。FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)による太陽光電力は、昼間、限界費用(建設費などを含まず、燃料費の増加分費用のみ)で卸電力市場に大量に投入されている(取引価格は昼間の時間帯によってはわずか0.01円/kWh=1銭になっている)。

今や、原発を前提とした電気料金体系は変更を余儀なくされている。

┌──────────────────

◆[6] 関西電力の電気料金の値上げ

…2023年2月発表

└──────────────────

・関電も電気料金を値上げするというニュースがある。しかし、関電でアップするのは、託送料金と、一部の自由料金の燃料費調整額だけ。

(1)電気そのものの料金…料金は値上げしない。大手電力にのみ残る旧来からの規制料金は、値上げの際に事前に経産省への申請が必要で審査がある。審査の過程で、経営内容についても注文がつけられることもある。北海道電力、東京電力、中部電力、関西電力、九州電力の5社以外は、3~4割程度の大幅値上げを申請中。自由料金は申請の必要なし。

【関電が規制料金の値上げ申請をしない理由は?(推定)】

・原発への依存度が高いので、化石燃料費の高騰をしのぐことができるとの判断か。

・値上げ審査の過程で、経産省や消費者庁から不祥事を追及されることを回避したいのか。

・自由化以来、一貫して低圧契約件数の減少が続いてきたが、現在、その減少が極小になっているので、値上げをしないことで、契約件数の増加を企図しているか。

(2)託送料金…規制料金、自由料金とも、託送料金制度が改定されるのにともない、2023年度からすべての消費者で計算法が変わる。関電は値上げとなる。

(3)燃料費調整額…関電は、規制料金の燃料費調整額に「上限あり」としていた設定を変更しない。

・「上限あり」のままの場合、上限超え分は関電の負担となる。異例の対応で、注目される。低圧自由料金で深夜電力など旧選択約款の場合のみ、燃料費調整額の上限の設定が、「上限あり」を、「上限なし」に変更。変更はここのみ。上記以外の自由料金は引き続き「上限なし」のまま。

【参考–関電の低圧契約件数の純減は、累計で350万件に達するも、毎月の減少数は、過去最低になっている!】

・低圧契約のスイッチング(契約変更)情報は、2023年1月30日に2022年10月分の発表があった。関電の純減(関電から新電力への流出数と、新電力から関電への戻り数を相殺)は、8月末で8400件、9月末で5500件の減少であったが、10月末には過去最低の1400件となった。

・低圧自由化の2016年4月以来、ずっと減少し続けていた関電の低圧契約数は、次の2月発表(2022年11月分)では、いよいよ増加に転ずる可能性がある。

・原発マネー不正還流、カルテル、送配電会社の顧客情報の不正閲覧など、数々の違法行為を重ねながら、低圧契約は確保、株価は維持している。

【参考–新電力の燃料費調整額】

・大阪ガスは、2022年8月「大阪ガスの電気」の燃料費調整額の上限と下限廃止を発表。同年11月検針分から廃止した。関電は2022年3月に上限に達したが、廃止をしない。そのため、燃料費が上限を超えた場合の金額によっては、「大阪ガスの電気」の電気料金が、関電の規制料金(「従量電灯A/B」「低圧電力」)よりも高くなる可能性がある。

・「コープでんき」も、上限廃止に伴い、顧客には「関電のほうが安い場合がある」と言っている。

・関電が規制料金の燃料費調整額の上限を廃止しないのは、新電力との競争も要因の一つと推察される。「電気料金が安くなる」というだけで顧客を増やしてきた新電力は、苦しくなっている。

【上記は『はとぽっぽ通信』2023年4月 第252号に掲載。掲載後の大きな変化は、以下の通り】

- [4-2] 託送料金の中の賠償負担金…2023/4/20の報道によれば、2022年度は、東電の特別負担金が10年ぶりにゼロになった。経産省によれば、東電の赤字によるとのこと。東電の特別負担金は、2020年度は500億円、2021年度は400億円であった。東電の負担が減れば、返済期間が長くなり、税で負担することになっている金利分がふくらむ。その分は結局、国民負担となる。原子力資料情報室の松久保肇・事務局長は「経営が厳しくても、身を切って支払うことはできるはずだ。国民負担も生じている中で不公平だ」と指摘する。なお、2022年度の一般負担金は2021年度と同じ。

- [4-3] 託送料金の中の廃炉円滑化負担金…賠償負担金、廃炉円滑化負担金を託送料金に上乗せすることは違法として、グリーンコープが福岡地裁に提訴し(2020/10/15)裁判中であったが、2023/3/22、原告敗訴の判決があった。

- [6] 関西電力の電気料金の値上げ【参考–関電の低圧契約件数】…関電の低圧契約件数は、2016年4月の自由化以来、減少が続いてきた。しかし、このところ減少が少なくなり、2022年10月末には1400減にとどまり、減少はここまで。11月末には5800件の増加、12月末には16600件の増加に転じている(2023/3/24、電力・ガス取引監視等委員会調べ)。

- [6] 関西電力の2023年3月期決算…関電の純損益は450億円の赤字予想であったが、それにもかかわらず、規制料金値上げの申請をしていなかった。しかし、2023/4/29の報道によれば、一転して176億円の黒字となった。繰り延べ税金資産を計上し、374億円の法人税の減額があったためとしている。なお、大手電力10社で、黒字になったのは、関電と中部電力のみ。

連結では、純利益が前期の17倍の3050億円になる見通し。原発の再稼働が進んで稼働率が高まり、最高益を18年ぶりに更新(2006年3月期の1610億円を大きく上回り過去最高)。

┌─────────────────────────────────

電気料金と原発稼働(その2)…2023年6月 第253号

└─────────────────────────────────

原発マネー不正還流に関して2020年3月に発表された、関電の第三者委員会の報告書では「ユーザー目線の欠落」が指摘されている。関電の社長は、記者会見で「生まれ変わらなければ、明日の関西電力はない。風通しが良く、お客様目線の会社にしていく」と力を込めた。

しかし、地域独占と総括原価方式で肥大化してきた関電には、独占時代以来の旧弊がしみついていて、未だ「お客様」は見えていない。

┌──────────────────

◆[7] 電力システム改革

…地域独占と総括原価方式から転換

└──────────────────

・全国で10ある巨大な電力会社(現在の大手電力)は、発電、送配電、小売の3分野を統合し、地域独占と総括原価方式の下で肥大化してきた。しかし、大型発電所と長距離送電の脆弱性、電力料金の高止まり、産業競争力強化の必要性などが指摘されるようになり、政府・経産省は、1990年代後半からエネルギー政策の新自由主義的な改革、自由化、規制緩和といった「電力システム改革」をはかるようになった。これに対して、大手電力は既得権益擁護に徹し、原子力などの大型発電所を最優先し、再生可能エネルギーなど分散型電源を敵視し排除し、電力システム改革に抵抗し骨抜きにしてきた。

・新自由主義的な規制緩和には抵抗してきた大手電力も、原発については政府と歩調を合わせて推進してきた。原発を人質にして「発送電分離なら原発は持てない」などと電力システム改革を牽制しつつ、手厚い原発保護政策の下で、それによる利益はしっかり懐に入れてきた。

・2011年の東日本大震災と福島第一原発の事故を契機に、首都圏で計画停電が行われた。そして、自他共に認める業界の盟主であった東京電力が政府の管理下に入った。その結果、自由化を中心とした電力システム改革が本格的に進められることになり、2016年に小売全面自由化が実施された。大手電力は、初めて電力消費者の意向や関心に向きあうことを求められるようになった。しかし、大手電力は、関西電力に典型的なように、まったく適応できずに、違法行為、不祥事を続発させているのが現状といえる。

・現在、卸電力取引市場、ベースロード電源市場、容量市場、非化石価値取引市場(再エネ価値取引市場と高度化法義務達成市場に分離)、需給調整市場など新たな市場設立も進む。しかし、ベースロード電源市場、容量市場は原発延命のための施策になっている。2023年度には原発の建設を促す公的支援(新規投資を20年間支援)として「長期脱炭素電源オークション」も実施される。

・電力システム改革の概略は、次の三点で、以下に詳述する。

(1) 発電および小売の全面自由化

(2) 広域系統運用の拡大…電力広域的運営推進機関(OCCTO、オクト)の設立

(3) 法的分離の方式による送配電部門の中立性の確保…電力・ガス取引監視等委員会(電取委)の設立など

(1)「発電および小売の全面自由化」…1995年以降、発電部門の自由化で、競争を導入。2000年以降、小売分野の自由化を段階的に実施。特別高圧は2000年から、高圧は2004~05年から、低圧は2016年から小売参入が自由化された。消費者は、電力の購入先を自由に選べるようになった。しかし、2021年から報道されているように、関電を中心に、九州電力、中国電力、中部電力など大手電力は、旧来の独占地域での他社営業を抑制するため特別高圧、高圧分野でカルテルを結んでいた(2018年秋ごろから2020年10月頃まで)。大手電力の「電力システム改革」無視、法令無視、倫理観欠如は目を覆うばかりとなっている。

(2)「広域系統運用の拡大」…2015年、電力の広域系統運用のための電力広域的運営推進機関(OCCTO、オクト)が設立された。電力系統の円滑な運営を支援するための中立の機関として、すべての電気事業者が会員となる。電気の需給状況を監視し、電力の融通指示などを行う。

(3)「法的分離の方式による送配電部門の中立性の確保」…2020年から、送配電部門の中立性確保のため、送配電部門を、発電や小売部門から法的に分離することになった。関電は100%子会社の「関西電力送配電株式会社」を設立して対応。また、中立性確保状況の監視、市場監視などのために、電力・ガス取引監視等委員会(電取委)が設立された。

しかし、2022年末から報道されているように、大手電力の小売部門は送配電会社の顧客情報を不正閲覧によって取得していた。

関電のほか、東北電力、中部電力、中国電力、四国電力、九州電力でも、同様の法令無視の事実が明らかになっている。送配電部門は、発電や小売部門から資本的にも分離してしまう所有権分離が望ましい。巨大すぎる発電部門と小売部門も、同様の分割が望ましい。カルテルや不正閲覧問題を経て、完全分離の主張が出てきている。

┌──────────────────

◆[8] 電力システム改革の以前は、

…総括原価方式で決まった電気料金

経費の3%とかが自動的に利益になる

└──────────────────

・「電力システム改革」以前は、電気料金は総括原価方式で決められていた。電力会社が原価を積み上げて電気料金を算定し、政府に申請し、消費者の代表などによる公聴会で審査されて決まる。しかし、電力会計は複雑で独特の(通常の会計原則と異なる)会計処理もあり、経験を積んだ消費者運動家でも手強い分析対象となっている。

・総括原価方式…経費(発送電用資産)の3%とか(高いときは8%)を事業報酬率として自動的に利益にできる制度。大手電力は、経費を節約して利益を出すのではなくて、経費を増やして利益を増やした。5000億円の原発を何基つくっても、発電用資産として電気料金に転嫁でき、経営リスクがない。そして経費を節減するどころか、経費を水増しして大量の購入物品を調達してきた。こうして大手電力の幹部は、どの地域でも、その地域の財界のお殿様になって大きな顔をしている。

・関電の場合、水増し発注は、受注者(元高浜町助役など)の懐を経て、関電経営者とりわけ原発部門の幹部個人の懐を潤してきた。その筆頭が、「北新地のトヨちゃん」とよばれて豪遊ぶりが明らかになった豊松秀己元副社長で、1億1057万円の金品を受け取っていた。

総括原価方式によるもうけの計算…すべての経費(すべての発送電用資産)× 事業報酬率3%程度=もうけ

・どんな経営をしても自動的に利益を確保できる中で育ってきた大手電力の経営者には、経営能力はない。経済合理性から経営方針を決めたり経営判断をする必要がない(経費を増やすことだけを考えれば良い)ので、経営陣は社内の政治力に秀でる人間のみで占められる。社外では、水増し発注で潤う子分に囲まれ、どこに行ってもお殿様だから、チヤホヤされる。政治家には闇献金、経費は使い放題、巨額の賄賂をもらっても預かっただけだと平気で言える厚顔さも、こうした特異な環境に由来する。

・関電など大手電力は、地域独占と、事業報酬率をもちいた利益確保=総括原価方式で、富と権力を集中させてきた。

┌──────────────────

◆[9] 電力ひっ迫は大規模電源依存が原因

…最近の実例からしても、

電気は足りている

└──────────────────

・大規模な原発や火力発電は、トラブルで停止すると、供給力が大幅に低下し、需給ひっ迫やブラックアウト(大規模停電)をまねくリスクが大きい。大規模発電への依存は、災害により安定供給が脅かされること、燃料費高騰の影響を受けやすいこと、などのリスクもある。需給ひっ迫への対応は、再生可能エネルギーの拡大と、需要の削減(デマンドレスポンス、DR)、エネルギー効率化=省エネ、低エネルギー社会への移行が重要。

(1) 2022年3月22日の「電力需給ひっ迫警報」……3月16日の福島県沖の地震により、東北、東京エリアの火力発電所6基(計約330万kW)が停止。まったく別のトラブルによる磯子石炭火力発電所の停止(3/17に新1号機、3/20に新2号機が停止。各60万kW)。そこに寒波の到来が重なったことが原因。→東電管内で初めて「電力需給ひっ迫警報」。ただし、停電には至らず。

(2) 2022年6月26日の「電力需給ひっ迫注意報」……2022年5月、警報(予備率3%をきる)のほかに注意報発令(予備率5%をきる)の仕組みが導入された(「警報」の前に「注意報」を出すことになった)。そして、6月26日初めて「電力需給ひっ迫注意報」を発令。3月に発生した福島沖地震によって(上記(1)のこと)大きな被害を受けた複数の火力発電所の再稼働、修理が年内には終了しないという状況で、各地で記録上最速の「梅雨明け」となり、連日、猛暑日が発生したことが原因。この時のDRは33万kWにも及び、停電には至らず。

【注】初めて「電力需給ひっ迫注意報」を発令…「史上初めて」ではない。「5月に制度ができて以来初めて」という意味。前月にできた制度に基づいて、初めて発令したということ。

(3) 2021年1月の電力市場価格の異常高騰……大手電力の燃料制約による(LNG、石油燃料在庫の減少により燃料を節約するために発電量を低下させた)。関西では、背景に関電の原発が高浜3、4号機のトラブル、大飯3、4号機のトラブルや定期検査で、12~1月にはすべて停止していたことがある(美浜は再稼働前)。

(4) 2018年9月6日北海道でのブラックアウト……北海道胆振(いぶり)地方東部地震は厚真(あつま)町で最大震度7を記録。北海道で最大の石炭火力発電所である苫東(とまとう)厚真火力発電所が、震源に近いことから機器の一部が壊れ、発電を停止(1、2、4号機。計165万kW)。それが原因で、発電所の停止から、全道295万戸の停電に至った。大規模発電依存の結果。

┌──────────────────

◆[10] 際立つ関西電力の悪質な経営姿勢

…原発を含めた基幹インフラをになう

公益企業として目に余るルール無視、

欠如する倫理や規律

└──────────────────

【 下記の(◆018◆)などは「関西電力 闇歴史」(この語句でネット検索可)の項目番号を示す。(次の[11]を参照)】

(1) 原発マネー不正還流…2019年発覚。総額3億7000万円もの金品受領、減額した役員報酬の闇補填、追徴課税分の闇補填、水増し高値発注、利益供与を目的とした発注など、最悪の幹部腐敗。

・株主による訴訟(◆018◆)…現経営陣も旧幹部を訴えざるを得なくなった。

・市民による刑事告発(◆072◆)…大阪地検は、関電を露骨に擁護するかのように、不起訴処分を連発。検察審査会では最初「起訴相当」議決になった悪質案件(役員報酬の闇補填、追徴課税分の闇補填)も、二回目には起訴に至らず、強制起訴はならず。

(2) 不正資格取得(◆022◆)…2021年発覚。グループ全体で社員180人と退職者17人が、国家資格の施工管理技士を不正取得。不正取得者は原発工事15件にも関係。

(3) カルテル(◆024◆)…2021年発覚。関電が主導した大手電力のカルテル。自主申告をした関電は課徴金なしの見通し。自主申告がコンプライアンス(法令遵守)意識によるものか、単なる打算、経済的なインセンティブ(動機)にすぎないのか、企業体質が問われている。電力システム改革ばかりでなく、資本主義経済の競争原則を真っ向から否定する違法行為の責任は重大。電力業界のリーダー格とされる関電は、罰金を免れたからといって、責任をとらなくてよいはずはない。

(4) 送配電子会社の情報を不正閲覧(◆087◆)…2022年発覚。関電の小売部門が送配電子会社の情報に不正アクセスし、競争相手の新電力の顧客情報を盗み見ていた。記録が残る2019年11月~2022年12月の3年分では計1606人の社員らが計15万3095件分もの情報を不正閲覧し、営業活動にも利用。閲覧した社員の4割は「法律上問題」と認識。送配電分離という電力システム改革を真っ向から否認する違法行為が社内で平然とまかり通っている。

(5) 経産省サイトの情報を不正閲覧(◆087◆)…関電社員2人が関電の子会社・関西電力送配電が持つIDとパスワードを使って、経産省が管理・運営する「再エネ業務管理システム」のサイトにアクセスし、情報を閲覧していた。閲覧していたのは2人だけとされるが、他にも20人の関電社員・委託先社員が閲覧を依頼。不正な閲覧が大規模かつ長期に続けられていたという。

(6) 使用済み核燃料の中間貯蔵施設を県外に確保(◆012◆)…2023年末までに福井県に提示することになっている。過去何回も、約束を破り、前言を翻してきた。その場しのぎ、口先だけで騙しているわけで、倫理観がまったく欠如している。森本前社長は「2023年末の期限までに計画地点を確定できない場合には、その後確定できるまでの間、美浜3号機、高浜1、2号機の運転は実施しないという不退転の覚悟で臨みたいと考えております」と発言している。森現社長も、「23年末までに計画地点を確定できない場合、運転開始から40年を超えた美浜原発3号機、高浜原発1、2号機は計画地点確定まで運転しないとする方針を引き継ぐ」と福井県知事に約束している。今度はこの約束を守ることができるのか。

【補足】使用済み核燃料を何処に置くかを問題にしているわけではない。約束を守れとか、置き場所を早く決めよということでもない。使用済み核燃料は、今より増やさず、その処理地、方法などは廃炉を前提に市民の声を聞け、というのが、原則だろう。

これまで何回も約束を守らなかった関電の口先の出任せは、倫理観の欠如を示しているわけで、平気で空約束をする体質が問題。仮に今年はようやく約束を守ったとしても、過去の非行は消えない!

┌──────────────────

◆[11] 関西電力 闇歴史…現在95項目!

…目次ページ、用語の索引ページを整備

└──────────────────

・万が一にも重大事故を起こしてはならない原発企業、関西電力をめぐる闇歴史の数々!を掲載しているのが、「関西電力 闇歴史」のページ。

・サイトは[ 京都脱原発原告団>市民運動の紹介>関西電力 闇歴史>目次または索引>各項目 ]とたどっていくほか、「関西電力 闇歴史」の検索ですぐにヒットする。

・項目数は、2021年8月以来、2年近くになり、2023年5月で、96に拡大している。

・各項目、用語ごとにリンクを張っているが、項目が増えてきて、何処に何が書いてあるのか、分かりにくくなってきた。そこで、2022年12月に、目次ページのほかに索引ページをつくり、350程度の用語を整理している。関電の原発のトラブルのほか、電力システム改革などの一般的なことがらの解説も掲載。

・過去の出来事、昔の新聞記事などで、お気づきの闇歴史があれば、情報をお寄せください。カルテルの調査の中から、関電が該当するかどうかは不明ですが、差別対価、市場操作の疑念も深まっています。

┌──────────────────

◆[ 参 考 ] 関電の低圧契約件数の減少(純減)は、

累計で350万件に達したが、毎月でみると、最近は増加に転じている!

└──────────────────

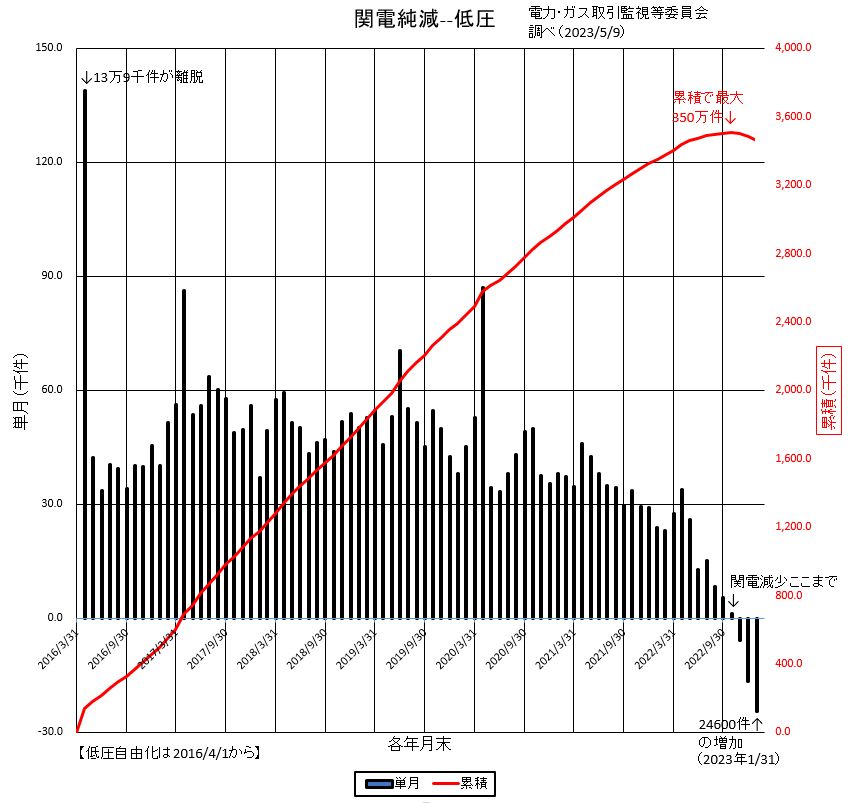

▼低圧のスイッチング(契約変更)件数のうち、関電純減の件数

【 以下は『はとぽっぽ通信』冊子のグラフに2023年1月のデータを追加、更新しています。】

・縦の棒グラフ(左目盛)は単月の減少、折線グラフ(右目盛)は累積の減少件数。

・関電純減=(関電から新電力へ)-(新電力から関電へ)。

・低圧自由化が始まった2016年4月に関電を離れたのは、13万9千件にも達した。その後毎月4~5万件ほどは関電から新電力に移っていたが、その数が次第に減少。2022年10月では1400件の減少であったが、11月には初めて5800件の増加、12月では16600件、1月では24600件の増加に転じた。今や関電の低圧契約件数は増加している。

・電力・ガス取引監視等委員会による。(2023年1月データ、2023年5/9発表)

【上記は『はとぽっぽ通信』2023年6月 第253号に掲載。掲載後の大きな変化は、以下の通り】

- [6 参考 ]…京都生協(「コープでんき」)が行う電気の小売事業は、2023年10月から、大阪ガスが行う電気の小売供給の取次事業に変更される。契約者からみて、小売電気事業者は、京都生協ではなくなって、大阪ガスに変更される。大阪ガスが供給を行う電力小売に関する契約を、京都生協が取り次ぐ関係になる。料金や支払先などの変更はない。

- [10-(6) ]使用済み核燃料の中間貯蔵施設を県外に確保…ごく一部をフランスに搬出し約束を果たしたと詭弁 →(◆099◆)

- 関電の株価…年初以来、急上昇。年初来安値は、1,181円(2023年1月12日)であったのに対して、現在では、一時、1,803円を記録(2023年6月19日)。長らく中部電力の後塵を拝してきたが、今や電力トップ。