原告第69準備書面

-被告関西電力準備書面(22)(23)に対する反論-

2020年2月26日

目 次

第1 被告関西電力準備書面(22)への反論

1 被告関西電力が反論しようとしている原告らの主張の概要

2 ①に関して

3 ②に関して

4 ③に関して

第1 被告関西電力準備書面(22)への反論

1 被告関西電力が反論しようとしている原告らの主張の概要

準備書面(22)[4 MB]において被告関西電力は,以下の原告の主張(原告第56準備書面)について反論をしようとしている(22頁以下)。その反論はいずれも誤った理解・解釈によるものであり,特段新たに再反論することでもないが,念のためその主張の非合理性を指摘する。

① 地下構造モデル策定のために実施した反射法地震探査等の各調査に関し,その調査結果を恣意的に解釈し,速度の落ち込みや破砕帯の存在等を無視して解放基盤表面を設定した上で,本件発電所敷地内の地下構造が水平成層構造であると根拠なく評価しており,三次元地震探査は行っておらず,当該調査に関する被告の評価については原子力規制委員会において十分審査されていない。

② 観測位相速度が単調に増加していないにもかかわらず,理論位相速度が単調増加する速度構造モデルを根拠なく策定しており,また,インバージョンモデルから表層部分を取り除いたS波速度2.2km/sの層はE.L.-36.5mであり,E.L.0mに設置される本件発電所の原子炉建屋はS波速度2.2km/sの層から36.5mも浮いて,S波速度0.5km/sの表層内に設置されていることになる。

③ 地下構造モデル(地震動評価モデル)の第1層の減衰定数の設定方法等について,被告が具体的に説明していない。

2 ①に関して

(1) 被告関西電力の主張

被告関西電力は,「地質調査により,本件発電所敷地の地下に,火成岩(深成岩)として硬岩に分類され,一般的な弾性波速度も軟岩と比して高く,岩級区分もCM級以上に分類される堅硬な岩盤が,著しい高低差がなく,ほぼ水平に広がっていることを確認するとともに,物理探査により,かかる堅硬な岩盤の細部に若干の速度低下が認められる部分はあるものの,概ね深度に応じて速度が漸増しており,地震動を顕著に増幅させるような特異な構造も認められないことを確認したことから,本件発電所敷地の地下構造を,地震動評価上,水平成層構造とみなしている。」(23~24頁)と主張しているところ,地質調査で「堅硬な岩盤が,著しい高低差がなく,ほぼ水平に広がっていることを確認」したとして,原子炉建屋付近の「図表1地質断面図(地層区分)」と「図表4岩石の弾性波速度」を示している。

該当部分は次のとおり。

《図省略》

「図表1地質断面図(地層区分)」

《図省略》

「図表4岩石の弾性波速度」の深成岩表示部分

(2) 岩盤を構成する岩石の種類と地層

上記地質断面図において,下層の黄緑色表示のDsは輝緑岩,上層の桃色表示のQdは細粒石英閃緑岩とされ,被告関西電力は,図表4を示して「一般的な弾性波速度も,輝緑岩が約4.5km/s,細粒石英閃緑岩が約4.0km/s~約4.5km/s」であると説明し,下層ほど速度が大きくなっていると印象づけようとしている。

しかし,被告関西電力のこの説明は正しくない。

上記図表4は「物理探査ハンドブック増補改訂版」を引用したとしているが,その物理探査ハンドブックは,服部・杉本(1975)「岩石のP波伝播速度に関する統計的研究-Ⅰ」(甲513[1 MB])にさらに依拠している。そこで,原典の服部・杉本(1975)の元データを次に示す。

平均値 最大 最小(km/s)

閃緑岩 4.35±0.16 5.85 2.64

輝緑岩 4.30±0.27 4.91 3.42

(甲513・6頁・表-2 P波速度の岩種別統計値より)

被告関西電力は,原典の服部・杉本(1975)が閃緑岩について(4.35±0.16)km/sとしているのを4.0~4.5km/sと,輝緑岩について(4.30±0.27)km/sとしているのを4.5km/sと,いずれも正確に引用していない。むしろ恣意的「引用」というべきである。服部・杉本(1975)に基づき,被告関西電力のいうように「一般的な弾性波速度」で正しく説明するなら,同被告の主張とは逆に,下層の方が速度は小さいのである。

また,図表1地質断面図(地層区分)において,細粒石英閃緑岩と輝緑岩の境界は,4号炉直下では標高-100~-120m,3号炉直下では標高-50~-70mと約50mの違いがある。断面図の縦横比は1:1であるので,地層は約20度以上傾斜していることになる。20度「以上」というのは,地質断面の測線C-C’が最大傾斜の方位とは限らないからである。

被告関西電力の示す図表は,同被告の主張とは反対に,「地質調査の結果,地層に傾斜があり,下層ほど速度は小さい」ことを示している。

(3) 岩級分類による岩級

被告関西電力は,「岩級区分もCM級以上に分類される堅硬な岩盤が,著しい高低差がなく,ほぼ水平に広がっていることを確認」したと主張し(23頁),図表6を示している(18頁)。

《図省略》

【図表6地質断面図(岩級区分)】

この図表6では,地表近くの一部と断層破砕帯に沿ったやや脆弱なCM級(黄色表示)の分布を除き,標高-200mの深部までCM級より堅硬なCH級(水色表示)が一様に広がっていると彩色表示されている。

しかし,原告第67準備書面で詳述したとおり,被告関西電力が自ら行ったボーリング調査結果の元データは,標高約-300mの深さまでCM級とCH級とが交互に現われ,標高-270mの深部においても厚さ16mに及ぶCM層が存在すること,標高0~-150mの深さでは,CM層は全体の37%(約55m厚)に達すること,3・4号炉の北西側から,炉心直下,南東側へCM級以下の岩盤の割合が31.3%,33.1%,47.7%と系統的に増加し,岩盤が脆弱になっていること等を示している。「堅硬な岩盤が,著しい高低差がなく,ほぼ水平に広がっている」は事実ではない。そして,これらの点について規制委員会では議論がされていない。

(4) 物理探査結果の歪曲

ア 被告関西電力の主張

被告関西電力は,「原告らの主張はいずれも,風化や変質を受け,あるいは亀裂,節理及び破砕帯等が存在する岩盤であれば存在し得る程度の細部における若干の速度低下を殊更に強調して指摘しているに過ぎず(自然の岩盤である以上,風化,変質,亀裂,節理及び破砕帯等が全く存在しない完全なる均質な岩盤など,存在し得ない。),被告の上記評価の合理性を何ら否定すべきものではない。なお,原告らは屈折法解析,単点微動観測,はぎとり法解析等の結果から,解放基盤表面のS波速度,P波速度の設定に問題があるとするが,既に被告準備書面(17)[6 MB]で述べたとおり,原告らはそれぞれの調査の目的を理解することなく,データを断片的に取り上げて,批判をしている。例えば,原告らは,はぎとり法解析について,独自の解釈をして,本件発電所の解放基盤表面のP波速度は4.6km/sにはならないと主張する(原告ら第56準備書面7~8頁)。しかし,上記のとおり,被告はPS検層等の結果により,敷地浅部の速度構造や原子炉建屋直下では解放基盤表面の上に軟らかい表層部分が存在しないことを直接確認している。」(24頁)と主張する。

これが物理探査結果を歪曲した虚偽の主張であること,原告は「データを断片的に取り上げて,批判している」のではなく,逆に被告関西電力が殆ど全てのデータを無視して地盤構造モデルを独自に恣意的に作り出していると批判していること,を明らかにする。

イ 反射法地震探査の屈折法解析

被告関西電力は,「屈折法解析結果により,表層から50m程度で弾性波速度4km/s以上となる」とし,追加のはぎとり法解析で「やや深部を伝わる平均的な最下層速度は,約4.5km/s程度であった」と報告している(丙196,57,60頁[10 MB])が,肝心の「やや深部」がどの程度の深さなのかは明示しようとしない。

ところが,次図に示すように,3号炉,4号炉に近接する距離程800m付近の地表面の標高は30~40mであるから,「表層から50m程度」の深さ,すなわち,標高-20~-10mで速度は2.0~2.5km/sでしかなく,「4km/s以上」ではない。「表層から50m程度で弾性波速度4km/s以上」「やや深部…約4.5km/2程度」との被告関西電力の主張は,いずれも事実に反している。

また,被告関西電力が自ら報告しているように,解放基盤とする建屋基礎岩盤では,「試掘坑内の平均速度法による弾性波試験結果は,第3.5.114図に示すようにP波速度は3.0km/s~5.2km/sで平均値4.3km/s,変動係数7.0%である」(丙178・添付書類六地盤構造に関する図面,6-3-128頁[11 MB])。被告関西電力は,この点をも無視して解放基盤(標高0m)の速度を4.6km/sとしているのであり,自己矛盾である。

《図省略》

反射法地震探査屈折法解析による速度断面

黄色破線:はぎとり法解析による最下層(Vp=4.5km/s層)の上面位置

(平成26年3月5日第89回審査会合資料3「大飯発電所の地盤モデルの評価について」57頁の一部を引用,加筆)

ウ PS検層結果

被告関西電力は,「被告はPS検層等の結果により,敷地浅部の速度構造や原子炉建屋直下では解放基盤表面の上に軟らかい表層部分が存在しないことを直接確認している」(24頁)と述べ,4本のボーリング孔におけるS波速度の分布図を提示して「ごく表層部において風化の影響等により,ややばらつきは見られるものの,ほぼ均質な地盤と考えられる。敷地内の浅部構造に特異な構造は見られない」(丙196・7頁[19 MB])として解放基盤のS波速度を2.2km/sとしている。

しかし,4本のPS検層結果の内2本は建設前の技術レベルの低いダウンホール方式による結果であり,基準地震動の見直しのために実施したフローティング方式による結果は,次図に示すように,標高-60mまで2.0km/s未満であったり,標高-100~-120mに2.0km/sの低速度層があったりする。また,ボーリング孔の位置によって浅部の速度は大きく変化する。被告関西電力は建設前の信頼度の低いデータに固執して速度を大きく見せかけ,より信頼性の高い見直し調査の結果が示す小さい値を意図的に無視しているのである。

《図省略》

PS検層結果(甲442[484 KB]のa href=”https://nonukes-kyoto.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/kou422_zu.pdf”>図1,2を引用。丙196・7頁[19 MB]より)

エ 単点微動観測の結果

被告関西電力は,地下構造調査結果の可視化と称して反射法地震探査屈折法解析結果の速度断面に単点微動解析結果の速度構造境界の図を重ね,「屈折法によるP波速度断面と,単点微動データによる2層地盤推定結果は,概ね整合している」としている(丙196・58頁[10 MB])。該当頁を下に引用する。

《図省略》

屈折法によるP波速度断面と単点微動データによる2層地盤推定結果

(丙196・58頁[10 MB]を引用,加筆)

図には,標高0mの位置を水色直線で,原子炉建屋付近の位置を茶色楕円で示した。単点微動観測の第2層(紺色)上面は概ね標高0m付近にある。

凡例に示されるように,この層のP波速度は3.7km/sである。P波速度断面図では,標高0m付近は黄色と黄緑色との境界付近,すなわちP波速度2.0~2.5km/sである。

被告関西電力は,このように実際には1.5~1.9倍もの違いがあるのに,これを「概ね整合」と強弁し,しかも,基準地震動策定のための地盤モデルでは,そのいずれともかけ離れた値である4.6km/sを設定したのである。

オ 小括

以上のとおり,原告は「データを断片的に取り上げて,批判をしている」のではなく,被告関西電力が調査結果の殆ど全てを無視し,解放基盤のP波速度を4.6km/s,S波速度を2.2km/sであると詐称し,基準地震動計算用の地盤モデルを堅硬であるように捏造していることを批判するのである。

被告関西電力の準備書面(22)[4 MB]における反論は,まったく正鵠を射ていない。

(5) 反射法地震探査結果の恣意的表示

ア 被告関西電力の主張

被告関西電力は,「原告らは,原子力発電所における地震動の増幅事例として,柏崎刈羽原子力発電所の事例を示している(原告ら第34準備書面11~21頁)。被告は,かかる原告らの主張を受け,被告準備書面(17)[6 MB]29~30頁において,本件発電所敷地には柏崎刈羽原子力発電所で見られるような特異な構造が認められない旨反論したところではあるが,この点の被告の評価について念のため詳しく説明することが裁判所の理解に資すると考え,以下,この増幅事例と比較した本件発電所の地下構造に関する被告の評価を述べる」(24~25頁)として,柏崎刈羽原子力発電所と大飯原発の反射記録断面を示し,「反射法地震探査の結果を評価するにあたっては,以上のような特徴を考慮した上で,地震動を顕著に増幅させ得るような大きな畝り(柏崎刈羽原子力発電所において見られるような大きな畝り)が存在するか否かに着目する必要がある。この点,本件発電所の反射法地震探査の結果に関して原告らが指摘する畝り等が,地震動を顕著に増幅させ得るような大きな畝りでないことは明らかであり,また,特定の場所に地震波を集中させ得るような特異な形状はなく,原告らの主張は,被告の主張に対する有意な反論ではない」(26頁)と主張している。

イ 反射断面図

以下に両地点の反射断面図を引用する。柏崎刈羽原発の記録には赤線で褶曲が書き込まれ,一見して大飯原発サイトには柏崎刈羽のような大きなうねりは無いかのような印象を与えている。

しかし,実は,図の縦横比が両者で大きく異なっている。前者は1:1,後者は1:4なのである。大飯の断面図の縦方向は1/4に縮められ,うねりは1/4に縮小して表示される。これでは対比は不可能である。

そこで,次頁に,大飯サイトの測線A-Aの断面図を柏崎刈羽と同じく1:1にして示す。大飯サイトの地下構造のうねりは,柏崎刈羽サイトのそれにも増して顕著であることが明瞭に示されている。

ウ 被告関西電力が反論を避けていること

被告関西電力は,反射法地震探査の専門家である物理探査学会元理事の田村八洲夫氏と同学会元会長の芦田譲京都大学名誉教授が「断層に特徴的な回折波が存在する」と指摘したこと(甲423[154 KB])に何ら回答していない。もちろん,規制委員会でもかかる「特徴的な解析波」については検討されていない。当該指摘には沈黙したまま,「念のため詳しく説明することが裁判所の理解に資すると考え」て,直接比較できない図を示し,間違った理解に誘導しようとしているのである。

《図省略》

大飯原発サイトの縦横比1:1にした反射断面(A-A’測線)

赤枠は田村八洲夫氏の指摘する回折波(甲423[154 KB])

3 ②に関して

(1) 被告関西電力の主張の概要

被告関西電力は,地下構造モデルにつき,次の3点について反論をしようとしている。

ⓐ 地盤を一次元モデルで近似し,位相速度の逆解析において,速度が深さと共に単調に増加することを前提条件とすることの是非

ⓑ PS検層で検出された低速度層を地下構造モデルに組み入れる必要性の有無

Ⓒ 位相速度の逆解析において,解放基盤の速度をVp=4.6km/s,Vs=2.2km/sとすることを前提条件として解析することの是非

ここに「位相速度の逆解析」とは,微動アレイ観測で求まった表面波の位相速度から一次元の速度構造モデルを推定することであり,実際の三次元構造に一次元の水平成層構造を強制的に押しつける計算手法であること,及び,計算に先立ち押しつける一次元モデルの許容範囲を初期条件として与えていること,すなわち,あらかじめ欲しい構造モデルを初期条件として与えていること,に注意する必要がある。前記の3点は,被告関西電力が,前もって欲しい構造となるように,観測事実を無視して初期条件を与えたことについての論争点である。

次表は,被告関西電力が設定した逆解析における速度構造モデルの初期条件である。第1層~第16層のP波速度(Vp),S波速度(Vs),密度を与え,各層の厚さだけを探索して,モデルの理論位相速度と観測位相速度とがなるべく一致するように厚さを決める。第1層は土質地盤として解析結果から除外することを前提としており,第2層が解放基盤である。解放基盤の速度は,Vp=4.6km/s(表の4.8km/sは誤記),Vs=2.2km/sは基準地震動見直し前の地盤モデルの値を踏襲,第2層以下の速度値は0.1km/s刻みで単調に増加させている。

このように単調に増加すると仮定することは正しいのであろうか。

《図省略》

位相速度の逆解析における初期条件(丙196[19 MB],106頁を引用)

(2) 一次元モデルとすること,および速度が深さと共に単調に増加することを前提条件とすることの是非(上記ⓐ)

ア 被告関西電力は,「被告は,各調査結果を踏まえて,本件発電所敷地の地下構造を,地震動評価上,水平成層構造とみなせると評価し,かかる評価に基づき一次元の地下構造モデルを策定した。その上で,この地下構造モデルの理論位相速度を観測位相速度と比較したところ,両者が良く一致しており,策定した地下構造モデルが本件発電所の地盤の速度構造を精度良く評価していることが確認できた」と主張している(31頁)。

しかし,原告第56準備書面で既に述べたように,全ての物理探査結果が共通して類似の傾向の速度値,物性値の場所による違いを示している。

すなわち,

(ア)PS検層結果における標高-60mまでのS波速度のボーリング位置による変化

(イ)試掘坑屈折法弾性波探査によるVp,Vsの3号炉近傍と4号炉近傍での違い

(ウ)試掘坑坑間弾性波探査(平均速度法)におけるVpの顕著な地域性

(エ)反射法地震探査反射断面にみられる地層のうねりと断層構造を示唆する回折波

(オ)反射法地震探査屈折法解析における低速度帯の顕著な落ち込み

(カ)単点微動観測(H/Vスペクトル)による基盤深さの地域性

など,全てが敷地に存在する断層破砕帯の分布に関連して類似の傾向を示しているのである。しかも,規制委員会の審査会合では,これらの調査結果の生データを示すだけで,詳細な分析結果に基づいた審査は行われていない。

イ さらに,被告関西電力は,ボーリング孔における地質調査結果を引用して,断層破砕帯の存在には一切触れずに誤った解釈に導く作為的な図を提示し,地盤構造モデルの合理性を主張したのであるが,元データのボーリング柱状図は,

(キ)岩級区分,RQD,最大コア長の分布の地域性が上記物理探査の地域性と整合していること

を示しているにもかかわらず,これも隠蔽したままである。原発建設前にボーリング柱状図を作成しただけで,その分析を行わずに(あるいは,分析結果を隠蔽して)規制委員会の審査を終えている。

ウ 被告関西電力は,「地震動評価上,水平成層構造とみなせると評価し」と主張しているが,全ての物理探査とボーリング孔地質調査が三次元不均質構造を示しているのであるから,それでもなお「地震動評価上,水平成層構造とみなせる」具体的で説得力のある根拠を示さなければならない。しかし,被告関西電力はその根拠を示していない。

三次元構造の的確な把握の必要なことは論を待たないであろう。

エ 一次元モデルを策定する上で,速度が深さと共に単調に増加することを前提条件とすることの非合理性について述べる。

被告関西電力は,「原告らは・・・,理論位相速度について,観測位相速度は単調に増加していない事実を無視しているなどと述べて,理論位相速度と観測位相速度が完全に一致しなければならないかの如く主張する。しかしながら,位相速度の観測は,自然現象を数値化するものである以上,実際の自然現象を完全に再現して数値化することなど不可能であり,観測に伴う若干の誤差が生じることは当然である」と主張して,低速度層の存在を示唆する観測データの「うねり」を,単なる観測誤差にすり替えようとしている。

被告関西電力の観測データと逆解析結果を次図に引用する。

《図省略》

観測位相速度(赤点)とモデルによる位相速度(黒線)(丙196[19 MB],110頁)

観測データ(赤点)とモデルによる理論曲線(黒線)とを比較すると,観測データは,単にばらついているのではなく,一定の傾向を示している。すなわち,周期0.7~2秒の範囲で理論曲線の周りにうねっているのであり,ランダムに散らばっているのではないのである。観測誤差であれば,真の値の周りにランダムに分布するはずである。観測値が周期の増加と共に単調に増加するのではなく「うねる」のは,速度の深さ分布に「うねり」があることを意味する。

観測データの解析では,観測精度を誤差限界で示し,解析結果の信頼性を評価する。解析の手続きを踏まずに観測誤差であると「うねり」を無視することはしてはならない。被告関西電力は,観測データの「うねり」が逆解析の結果に反映しないようにするために,初期条件として速度の単調増加を与えたのである。

前記(ア),(キ)の調査結果は低速度層の存在を明瞭に示している。観測された位相速度の「うねり」がこれら調査結果の低速度層に関係しないと主張するのであれば,逆解析で低速度層が検証できる初期条件を設定しなければならない。逆解析に用いた山中(2007)のハイブリッドヒューリスティック探索は,速度値の探索も可能な解析方法であり,各層の速度値の探索範囲をオーバーラップして与えることで低速度層の探索が可能である。よって,逆解析で低速度層が検証できる初期条件を設定することは可能である。可能であるのに,あえて行っていない。

被告関西電力は,調査結果を無視して低速度層が出ないように恣意的に地盤モデルを作成したということなのである。

よって,各種物理探査の結果や「うねり」の存在,被告関西電力が具体的根拠を示していないことからして,地盤を一次元モデルで近似し,位相速度の逆解析において,速度が深さとともに単調に増加することを前提条件とすることは許されない。被告関西電力の置く前提は,誤りである。

(3) PS検層で検出された低速度層を地下構造モデルに組み入れる必要性の有無(上記ⓑ)

被告関西電力は,「原告らは,PS検層の結果を取り上げて,被告の策定した地下構造モデルを批判するが,PS検層の結果については,上記2で述べたとおり,風化や変質を受け,あるいは亀裂,節理及び破砕帯等が存在する岩盤であれば存在し得る程度の細部における若干の速度低下を殊更に強調して指摘しているに過ぎず,被告は当該調査結果を丁寧に示しながら新規制基準への適合性に係る審査会合で被告の評価について説明し,原子力規制委員会も,被告の評価を適切であると認めている。原子力規制委員会もPS検層の結果に含まれる細部における若干の速度低下の存在等を認識した上で,地下構造モデル策定にあたって考慮する必要がない(被告の評価の合理性を否定すべき事情ではない)と認めている」と主張している。

しかし,既に述べたように,被告関西電力は生データを示すのみで分析して議論していない。分析結果は,既に述べたとおり,01-11孔では標高-100~-130mの厚さ30mがVs=2.02km/sの逆転層(上層より下層が低速度)であり,01-3孔では標高-60mまでVs=1.92km/s以下であり,標高-30~-60mはVs=1.83km/sの逆転層である。これは「細部における若干の速度低下」などではなく,厚さ30mに及ぶボリュームを持った低速度層である。

また10本のボーリング柱状図によれば,RQDの平均値は標高-125~-150mおよび-250m以深で低下しており,P波速度の低下を示している。

かかる低速度層の存在を無視することは許されず,地下構造モデルに組み込まなければならない。これを等閑視する被告関西電力の主張は誤りである。

(4) 位相速度の逆解析において,解放基盤の速度をVp=4.6km/s,Vs=2.2km/sとすることを前提条件として解析することの是非(上記Ⓒ)

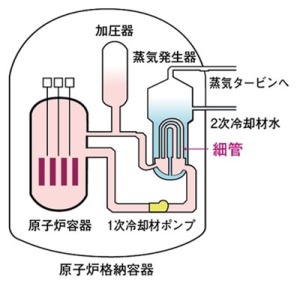

ア 被告関西電力は,「原告らは,インバージョンモデルから表層部分(層厚80m)を取り除いたS波速度2.2km/sの層はE.L.-36.5mであり,E.L.0mに設置される本件発電所の原子炉建屋はS波速度2.2km/sの層から36.5mも浮いて,S波速度0.5km/sの表層内に設置されていることになると主張する」(32頁)としているが,原告がこれを主張しているのではないから,前提からして誤っている。被告関西電力は,インバージョンモデルにおいて,層序とそれぞれの層厚,速度値,密度を提示するのみで,各層の標高を明示していないので,微動アレイ観測の観測点座標から計算される標高を第2層上面に付しただけである。

被告関西電力の解析者は気づいているはずであるが,問題はなぜこのような齟齬を生ずるのかである。被告関西電力は32頁から35頁まで2頁半以上を費やして従来の論を繰り返し,最後に「もともと取り除くことを前提に設けられた表層部分の層厚が,本件発電所の原子炉建屋直下にも存在すると誤認した上で,観測地点のE.L.の平均値という仮定的な数値から,実際には存在しない層厚を差し引くという仮定に仮定を重ねた数値操作を行ったことによるものと推測される」と述べて,前記の齟齬を隠蔽してしまった。

しかし,構造を正しく反映したモデルなら,「もともと取り除くことを前提に設けられた表層部分の層厚」は,地震計設置面と原子炉建屋設置面の標高差43.5mになり,表層を取り除いた第2層が原子炉建屋設置面になるはずである。原告らに誤認はない。

問題は,なぜ標高差43.5mにならなかったかである。この齟齬を来たした理由は明白で,初期条件として第1層Vp=2.0km/s,Vs=0.5km/sから第2層Vp=4.6km/s,Vs=2.2km/sへ速度値を大きくジャンプさせたからである。被告関西電力が調査した原子炉建屋付近の基盤の速度値を纏めると以下のとおりとなる。

試掘坑における屈折法地震探査:

3号炉近傍Vp=(4.218±0.814)km/s,Vs=(2.017±0.369)km/s

4号炉近傍Vp=(4.526±0.498)km/s,Vs=(2.239±0.273)km/s

試掘坑内坑間弾性波探査(平均速度法)

Vp=(4.253±0.340)km/s3号炉側で特に低速度

反射法地震探査屈折法解析

表層から50m程度P波速度は4km/s以上

反射法地震探査はぎとり法解析

やや深部を伝わる平均的な最下層速度は,約4.5km/s程度

初期条件で与えたVp=4.6km/s,Vs=2.2km/sは,実測された速度値の最大値~最大値以上である。そのため,逆解析において,観測位相速度に合わせるために計算機は第1層の層厚を大きくせざるを得なかったのである。

位相速度の逆解析において,解放基盤の速度をVp=4.6km/s,Vs=2.2km/sとすることを前提条件とすることは許されない。そのような前提条件は,恣意的な設定である。そのような恣意的な操作を行うのではなく,解放基盤の速度値を実測値に合わせた小さい値から探索すべきである。

イ このことを簡単な計算例によって示す。

下図に被告関西電力の地盤モデルS波速度の第3層までを赤線で示す。第1層0.5km/s,第⒉層2.2km/s,第3層2.3km/sで,第2層以下は0.1km/s刻みで増加する。第1層の厚さは80m,第2層の厚さは180mである。図の左側に標高値が目盛ってある。第1層の上面は簡単のために40mとしてある。原子炉建屋は標高0mであるので,第1層の中間に位置する。

点線は,第1層は標高0mまで(層厚40m)の土質地盤であるとしてVs=0.32km/s,標高0mより下は岩盤であるとし,S波速度は1.0km/sから40m毎に0.4km/sずつ増加して標高-120mで2.2km/sになる速度モデルである。これ以下は被告関西電力のモデルと同じとして,位相速度を計算する。このモデルを速度漸増モデルと仮称する。

《図省略》

理論位相速度の比較条件(丙196[19 MB],104頁を引用、加筆)

上図に計算結果を示す。赤線は被告関西電力のインバージョンモデル,黒点線が速度漸増モデルである。40m厚の土質地盤があり,標高0mから岩盤のS波速度が40m毎に0.4km/sづつ増加するという単純な(あるいは乱暴な)モデルでも,観測された位相速度をほぼ説明できることが分る。このモデルでは,第1層は土質地盤であるとして割愛すると,第2層岩盤の上面は標高0mになり,岩盤が原子炉建屋を支えることになる。

このことから,次のことが指摘できる:

- (これまで主張してきたことであるが,)インバージョン解析では,岩盤のS波速度の初期値は2.2km/s以下を設定しなければならない。

- 標高0m以深では岩盤であるという条件では,S波速度は1km/s程度から漸増する。ボーリング孔におけるPS検層では,OI-3孔で1.17km/s,OI-11孔で1.57km/sが得られているが,これらの値と比べても,アレイ観測網内の解放基盤の平均値は大変小さいことが示唆される。

- 観測された位相速度の信頼限界を吟味すること,その上でインバージョン解析をやり直し,他の観測量との整合性を検討する必要がある。

ウ 次に被告関西電力は,「観測地点のE.L.の平均値という仮定的な数値から,実際には存在しない層厚を差し引くという仮定に仮定を重ねた数値操作を行った」としているが,この主張は,微動アレイ観測による表面波の伝播様式と位相速度の性質および逆解析における仮定を理解していないことを示している。

表面波はその波長と地表面の起伏の水平方向の大きさ(起伏の波長)との関係で,起伏に忠実に沿って進行し,あるいは起伏を乗り越えて進行する。波長が起伏の波長に比べて大きければ,起伏は平均化され,波は平面を進行するように振る舞う。平面の高さは起伏の平均の高さである。表示されている観測位相速度によれば,最短の周期0.5秒の速度は約1.4km/sである。従って,扱っている波の波長は約700m以上である。これは大飯原発サイトの地形の起伏に比べて充分大きい。表面波は原発サイトを平面として通過することになる。その平面の標高は観測アレイの地震計の標高の平均値である。

被告関西電力は「仮定的な数値」としているが,表面波はこの高さを地表面と捉えて進行しているのである。さらに「実際には存在しない層厚を差し引くという仮定」と述べているが,計算機は初期条件で与えられた速度に合う層厚を算出したのであり,実際に存在する層厚が探索できる初期条件を与えなければならないのに,それをしていないのが被告関西電力である。「数値操作を行っ」ているのではなく,被告関西電力の与えた初期条件による解析結果を手を加えずに眺めているだけである。この初期条件による基準地震動計算用モデルでは,原子炉は解放基盤から36.5m宙に浮くことになるので,地盤を36.5m引き上げて,あるいは原子炉を36.5m引き下げて解放基盤に立地させた。

また,被告関西電力は,「観測地点のE.L.の平均値という仮定的な数値から,実際には存在しない層厚を差し引くという仮定に仮定を重ねた数値操作を行った」とも主張しているが,「観測地点のE.L.の平均値」は微動アレイ観測における基準面であり,「仮定的な数値」ではなく,インバージョン解析における深さ方向の座標原点である。また「実際には存在しない層厚」とするが,それは,原子炉建屋には存在しないが微動アレイ観測網内の平均構造として現実に存在する。表層の層厚が80mであったから「実際には存在しない層厚」と主張しているようであるが,43.5mであっても原子炉建屋付近には「実際には存在しない」が,前記ウの計算例で示したように微動アレイ観測網内には実際に存在するのである。43.5mであれば表層を取り除いた第2層が原子炉建屋設置面となって,インバージョン解析の結果は正しく構造を反映していることになるが,その場合も「仮定に仮定を重ねた数値操作を行った」と批判するのであろうか。

エ なお,被告関西電力は,「主に敷地深部の地下構造を把握する目的で微動アレイ観測を実施した」と述べて,「本件発電所の基準地震動は解放基盤表面における地震動を策定するものであるから,その地下構造モデルの策定にあたっては,軟らかい表層部分が存在しない地下構造モデルを策定する必要がある。そのため・・・・最終的な地下構造モデル策定の際に軟らかい表層部分(層厚80m)を取り除くことを当然の前提として,原子炉建屋直下では解放基盤表面の上に存在していない表層部分(各観測地点には存在する。)を含んだインバージョン解析を実施した」(33頁)としている。

しかし,これも逆解析結果の意味を理解していないことを示している。逆解析で探索したのは各層の厚さである。各層の深さは第1層からの層厚を加算したものであり,原点は地表面(地震計設置面)である。第1層80mを除くと第2層以下深部に至るまで各層の深さが変わり,基準地震動計算における地震基盤面が変化してしまう。これでは,深部の地下構造を把握したことにならない。

4 ③に関して

被告関西電力は,地盤の減衰特性について,従前の主張と同じく(例えば,丙179号証,27頁[18 MB])丙314[5 MB]や丙315[2 MB]を引用して,減衰定数3%の設定が妥当であると繰り返している(35~36頁)。

これについては既に甲第422号証[484 KB](4,18~20頁,26頁)で問題点を指摘し,原告第56準備書面では批判の上で被告関西電力から具体的な反論のないことを述べた(11~12頁)。今回の書面においても,新たな具体的な反論は皆無である。